Wimshurst Maschine

Eine Wimshurst Maschine ist ein elektrostatischer Generator, der Spannungen in der Größenordnung von einigen 10.000 Volt erzeugen kann. Das Prinzig beruht auf der Influenz. Durch das recht ausgeklügelte System werden die Ladungen getrennt und in Kondensatoren gespeichert. Wer sich im Detail für die Wirkungsweise interessiert sei auf Wikipedia oder Antonio Carlos M. de Queiroz verwiesen.

Dieses Projekt ist eines der Art "müsste man auch mal machen" - eine solche Maschine wollte ich schon seit zig Jahren bauen - was aus zeitlichen Gründen immer wieder zurückgestellt wurde. In der Tat braucht der sorgfältige Bau viele Stunden in der Werkstatt - vor allem, wenn man sich über einige Details erst im Rahmen der eigentlichen Umsetzung im Klaren wird. Zumindest ist das Internet voll von mehr oder weniger ästhetischen Umsetzungen - allen gemeinsam dürfte die Faszination an dieser Maschine sein, auch wenn sie in der heutigen Zeit keinen wirklichen Nutzen mehr hat.

Das Ziel meiner Maschine war ein halbwegs ansprechendes Design und vor allem die Veröffentlichung von Konstruktionsplänen (siehe Ende des Artikels). Viel Spaß beim Nachbau!

Ach ja: Eigentlich ist dies ja auch ein bisschen Elektronik - hätte daher auch in der Kategorie erscheinen können - ich denke aber die Mechanik überwiegt.

Hinweise zum Bau

Zum Bau ist unbedingt eine Drehbank erforderlich, die Werkstatt sollte halbwegs gut ausgestattet sein, eine Fräse wäre zumindest bei einigen Bearbeitungsschritten von Vorteil.Verbaut wurde hauptsächlich Aluminium, die tragende Struktur ist aus Buche, isolierende Teile sind aus Plexiglas. Eine Ausnahme sind die Scheiben, hier wurde Polystyrol eingesetzt, wobei Plexiglas ebenfalls funktionieren würde -und vermutlich sogar weniger kratzempfindlich ist.

Wichtig ist, dass alle spannungsführenden Teile so glatt und rund wie möglich ausgeführt werden. D.h. es sollten keine hervorstehenden Kanten oder Grate vorhanden sein, da an diesen Stellen große Verluste durch Sprühentladungen auftreten würden. Am besten poliert man alle Metallteile so gut es geht. Das ist auch der Grund, warum fast alle Verbindungen von Leitern als Kugeln ausgeführt sind. Hier sind die Sprühentladungen minimal. Kugeln lassen sich auf der Drehbank mit einer Kugeldreheinrichtung fertigen, wenn man die nicht kaufen möchte, findet man hier einen Bauvorschlag. Ausnahme bilden allerdings die Abnehmer links und rechts der Scheiben, hier sind Spitzen absolut notwendig, um die Ladungen von den Segmenten abzunehmen.

Für die Bürsten der Neutralisatoren hatte ich ursprünglich Kohlefaserbürsten vorgesehen. Aufgrund der Flexibilität der Fasern wäre die Abnutzung der Segmente und Kratzergefahr für die Scheiben minimal. Leider war die Performance der Maschine mit diesen Bürsten sehr schlecht, angefangen von Startschwierigkeiten bis hin zu sehr geringer Funkenlänge. Herausgefunden warum das so ist habe ich nicht, nach dem Wechsel auf feinadrige Kupferlitze sind die Probleme jedenfalls verschwunden.

Bilder und ein paar Kommentare aus der Bauphase:

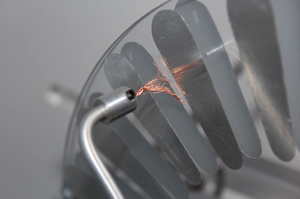

Die

Komponenten der Abnehmer: In die Aluminiumstreben werden 1,2mm

Löcher gebohrt, in die die Spitzenelektroden (1,2mm Stahldraht)

eingesetzt

werden. Dazu werden die Enden der Spitzen mit einer Zange etwas

abgeflacht und in die Löcher gepresst- die Spitzen halten dann durch

Reibung und ohne Klebstoff.

Die kleinen Kugeln dienen lediglich der Vermeidung von

Sprühverlusten

und werden mit Sekundenkleber auf die Enden der Alustreben aufgeklebt.

Der Abstand der Spitzen

(also die Länge des kurzen Schenkels des "L") wurde

ursprünglich zu groß gewählt - und später

verkleinert. Die Bilder

geben noch die ursprünglichen Abmessungen wieder - in der Zeichnung ist

das

korrigiert.

Die

Komponenten der Abnehmer: In die Aluminiumstreben werden 1,2mm

Löcher gebohrt, in die die Spitzenelektroden (1,2mm Stahldraht)

eingesetzt

werden. Dazu werden die Enden der Spitzen mit einer Zange etwas

abgeflacht und in die Löcher gepresst- die Spitzen halten dann durch

Reibung und ohne Klebstoff.

Die kleinen Kugeln dienen lediglich der Vermeidung von

Sprühverlusten

und werden mit Sekundenkleber auf die Enden der Alustreben aufgeklebt.

Der Abstand der Spitzen

(also die Länge des kurzen Schenkels des "L") wurde

ursprünglich zu groß gewählt - und später

verkleinert. Die Bilder

geben noch die ursprünglichen Abmessungen wieder - in der Zeichnung ist

das

korrigiert.Zum Biegen der Alustangen ist es empfehlenswert, die Biegestellen mit der Gasflamme für kurze Zeit auf ca. 500 Grad zu erwärmen (also nicht bis zur Glut!). Damit lässt sich das Brechen beim Biegen zuverlässig vermeiden.

Einige Komponenten: Unten die Neutralisatoren (noch

ohne Bürsten), in

der Mitte die Befestigungsflansche für die Hauptachse an den hölzernen

Ständern und oben der Quersupport, an dem später die Abnehmer und die

Schalter für die Leidener Flaschen befestigt sind.

Einige Komponenten: Unten die Neutralisatoren (noch

ohne Bürsten), in

der Mitte die Befestigungsflansche für die Hauptachse an den hölzernen

Ständern und oben der Quersupport, an dem später die Abnehmer und die

Schalter für die Leidener Flaschen befestigt sind.

Aufkleben

der Segmente. Zum Einsatz kommt Aluminiumfolie aus dem Baumarkt (wird

bei der Isolierung von Gebäuden verwendet), die einseitig

mit selbstklebender

Folie versehen ist. Zunächst wird ein Master aus festem Material

(hier: 1 mm starker Kunststoff) in Form der Segmente angefertigt, der

als Schablone

dient. Damit wird das Alu-Klebeband mit einem Bleistift angezeichnet

und anschließend mit der Schere ausgeschnitten. (48 Segmente...

viel Spaß.) Das eigentliche Aufkleben erfolgt durch Auflegen der

fertig zugeschnittenen (Acrylglas-)Scheiben auf einen 1:1 Ausdruck aus

dem Zeichnungssatz. Wichtig ist, dass massive Alufolie zum Einsatz

kommt und nicht die ebenfalls erhältliche mit Aluminium bedampfte Folie

- diese funktioniert hier nicht.

Aufkleben

der Segmente. Zum Einsatz kommt Aluminiumfolie aus dem Baumarkt (wird

bei der Isolierung von Gebäuden verwendet), die einseitig

mit selbstklebender

Folie versehen ist. Zunächst wird ein Master aus festem Material

(hier: 1 mm starker Kunststoff) in Form der Segmente angefertigt, der

als Schablone

dient. Damit wird das Alu-Klebeband mit einem Bleistift angezeichnet

und anschließend mit der Schere ausgeschnitten. (48 Segmente...

viel Spaß.) Das eigentliche Aufkleben erfolgt durch Auflegen der

fertig zugeschnittenen (Acrylglas-)Scheiben auf einen 1:1 Ausdruck aus

dem Zeichnungssatz. Wichtig ist, dass massive Alufolie zum Einsatz

kommt und nicht die ebenfalls erhältliche mit Aluminium bedampfte Folie

- diese funktioniert hier nicht.Sollte die verwendete Kunststoffplatte nicht hinreichend plan sein hilft es, die ausgeschnittenen Scheiben -einzeln- zwischen zwei polierte Fliesen (30x30, gut geeignet sind Granitplatten) zu legen und ca. 30 Minuten bei ca. 80-100 Grad Celsius (abhängig vom Kunststoff, siehe Wikipedia Glasübergangstemperatur) in den Backofen (am besten bei Umluft) zu schieben. Anschließend, ohne die Platte zwischen den Fliesen zu entfernen, auf Zimmertemperatur abkühlen lassen.

Diverse Teile für den Antrieb.

Diverse Teile für den Antrieb.Sowohl die Hauptachse für die Scheiben als auch die Achse für den Kurbeltrieb sind kugelgelagert. Hauptachse: 8mm, Kurbeltrieb 6mm, jeweils aus Silberstahl.

Die Flansche für die Scheiben sollten soweit möglich in einer Aufspannung gedreht werden, um einen möglichst geringen Rundlauffehler zu erreichen - nichts ist ärgerlicher als "eiernde" Scheiben an einer sonst perfekt gefertigten Maschine.

Die Lagerschalen für den Kurbeltrieb werden mit jeweils drei Senkkopf Holzschrauben an den senkrechten Ständern befestigt.

Die Supportstruktur ist aus Holz gefertigt, die mit einem Holzöl behandelt ist. Die beiden senkrechten Teile bestehen aus massiver Buche, die Bodenplatte aus Buche Multiplex. Im vorderen Bereich der Bodenplatte sind links und rechts zwei schlitzartige Ausfräsungen zu sehen, die mit einem Loch bis zur Unterseite versehen sind. Hier wird später ein Aluminiumdraht eingelegt, der in einer -hier nicht sichtbaren- Nut auf der Unterseite der Bodenplatte beide Schlitze auf der Oberseite verbindet. Hier werden später die Außenbeläge der Leidener Flaschen kontaktiert und somit in Serie geschaltet.

Weiterhin im Bild der Kurbeltrieb. Der Kurbelarm ist mit zwei Gewinden ausgestattet und wird auf der Achse festgeschraibt und mit der halbrunden Mutter gekontert.

Diverse Bilder der Mechanik.

Diverse Bilder der Mechanik.Die Riemen bestehen in meinem Fall aus Naturkautschuk, der endlos erhältlich ist und sich gut mit Sekundenkleber verbinden lässt.

Vielleicht noch erwähnenswert ist die Bauweise der Neutralisatoren. Die eigentlichen Bürsten werden mit M3 Madenschrauben befestigt und können somit leicht ausgetauscht werden. An den zentralen Buchsen sind die Arme eingeschraubt. Durch Lösen der (gerändelten) Schraube an der Buchse lässt sich die Winkelstellung der Neutralisatoren verstellen. Großer Winkel (bis fast senkrecht): hohe Spannung. Niedriger Winkel: größerer Strom.

Die Leidener Flaschen dienen als einer der ältesten Formen eines Kondensators zur Speicherung einer gewissen Ladungsmenge, die dann stoßartig über eine Funkenentladung freigegeben werden kann. Leidener Flaschen sind recht hochspannungsfest und für diese Anwendung sehr gut geeignet. Meine Version besteht aus 50mm Acrylglasrohr mit 3mm Wandstärke. Innen und außen sind jeweils gleichhohe Aluminiumstreifen (selbstklebend) angebracht, die die "Kondensatorplatten" bilden.

Die Kontaktierung erfolgt innen durch einen Abschnitt Aluminiumdraht, der federnd gegen die innenliegende Alufolie anliegt. Außen ist ein 1cm breiter Alustreifen ausgehend von der Kondensatorfläche bis knapp um den unteren Rand herum angebracht, um die oben beschriebene Brücke am Bodenbrett zu kontaktieren.

Weiterhin abgebildet ist einer der Schalter, mit denen die Leidener Flaschen zugeschalet werden können. Die Kugel ist dabei drehbar um die von den Leidener Flaschen kommenden Aluminiumstäben gelagert.

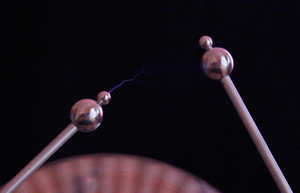

Funken

Das ist natürlich der eigentlich spannende Teil. Mit der gezeigten Maschine - die mit 25cm großen Scheiben noch recht klein ist - lassen sich bei geringer Luftfeuchtigkeit ca. 8 bis 10cm lange Funken erzeugen. Zum Aufnahmezeitpunkt waren die Verhältnisse nicht ganz optimal, die erreichbare Funkenlänge betrug ca. 6cm. Alle Bilder zeigen die Wimshurst Maschine mit eingeschalteten Leidener Flaschen. Interessant sind aber auch Experimente mit ausgeschalteten Flaschen. Hier findet beim Drehen der Maschine ein fast kontinuierlicher Ladungsaustausch zwischen den Elektroden statt, die dabei erzeugten Funken sind jedoch sehr viel schwächer ausgeprägt und lassen sich am besten im Dunkeln nach Adaption der Augen beobachten.

Und hier

noch ein

Beispiel für einen nicht gezündeten Funken. Der Plasmakanal

wurde hier nicht vollständig aufgebaut.

Und hier

noch ein

Beispiel für einen nicht gezündeten Funken. Der Plasmakanal

wurde hier nicht vollständig aufgebaut.Downloads:

Zeichnungssatz als pdf: Wimshurst.pdfUnd bei diesem Gerät eine etwas ausführlichere Version des Disclaimers -LESEN!

Für die Funktion kann ich trotz sorgfältiger Prüfung keine Gewährleistung übernehmen. Die Wimshurst Maschine ist kein Kinderspielzeug! Die erzeugten Hochspannungen sind durchaus in der Lage, elektronische Geräte, die sich in der Nähe befinden unwiederruflich zu zerstören, auch wenn kein direkter Funkeneinschlag in das Gerät erfolgt. Die elektrischen Felder können, gerade bei geringer Luftfeuchtigkeit, erhebliche Größenordnungen annehmen. Also Handy und Computer weit weg!

Menschen mit Herz- und/oder Kreislaufschwäche und/oder einem Herzschrittmacher sollten sich nicht in der Nähe des im Betrieb befindlichen Generators aufhalten. Auch für einen gesunden Menschen ist der Überschlag eines Funken bei aufgeladenen Leidener Flaschen äußerst schmerzhaft und kann weitere Schäden verursachen, wenn der betroffene Körperteil aus Reflex ruckartig weggezogen wird. Die Benutzung und den Nachbau sollte nur derjenige angehen, der weiß, was er tut! Nachbau und Nutzung also auf eigenes Risiko!